BMWのエントリーモデルとして長年人気を博してきた1シリーズ。しかし、現行の新型モデル(F40)が登場してから、「売れない」「人気がない」といった声も聞かれるようになりました。伝統的なFR(後輪駆動)からFF(前輪駆動)へと駆動方式を大きく変更し、デザインも刷新された新型1シリーズですが、なぜ市場で苦戦しているのでしょうか?

確かに、先代モデル(F20)までのFRレイアウトがもたらす独特の走り味や、伝統的なBMWのデザインを好むファンにとっては、新型の変化は大きな驚きであり、一部ではネガティブな意見も存在します。

特に、FF化による走行性能の変化や、それに伴うデザインの変更、そしてプレミアムコンパクトカー市場におけるメルセデス・ベンツ Aクラスや国産車といった強力なライバルとの競争激化は、販売台数に影響を与えている可能性があります。さらに、近年の半導体不足や原材料価格の高騰による車両本体価格の上昇も、購入のハードルを上げている一因かもしれません。

しかし、一方で新型1シリーズにはFF化による室内空間の拡大や、最新の運転支援システム、コネクティビティ機能の搭載といったメリットも多く存在します。果たして、新型1シリーズは本当に「売れていない」のでしょうか?それとも、変化に対する一時的な戸惑いや、特定のユーザー層からの評価なのでしょうか?この記事を通じて、新型1シリーズの現状を正しく理解し、購入を検討されている方にとって最適な判断材料を提供できれば幸いです。

- 新型1シリーズ(F40)が「売れない」と言われる背景にある複数の要因を解説します。

- 伝統のFRからFFへの駆動方式変更がユーザー評価や走行性能に与えた影響を分析します。

- 価格設定、デザイン、装備、競合モデルとの比較を通じて、新型1シリーズの市場における立ち位置を明らかにします。

- ユーザーレビューや中古車市場の動向、将来性なども踏まえ、購入検討に役立つ情報を提供します。

新型1シリーズが市場で苦戦する具体的な理由

- 伝統からの転換点 FF駆動方式採用の影響

- 価格は妥当か? 競合と比較したコストパフォーマンス

- 好みが分かれる? 新世代のデザイン評価

- 強豪ひしめくコンパクトカー市場での立ち位置

- エンジンラインナップは魅力的か? 性能と燃費をチェック

- 標準装備とオプションの充実度

- 中古車市場での人気と査定額の動向

伝統からの転換点 FF駆動方式採用の影響

- BMWの伝統であったFR(後輪駆動)からFF(前輪駆動)への変更が大きな話題となった。

- FF化による走行性能の変化、特にハンドリングや回頭性に対する懸念の声がある。

- ブランドイメージの変化:「駆けぬける歓び」を体現してきたBMWのFRへのこだわりが薄れたと感じるユーザーもいる。

BMW新型1シリーズ(F40)が市場で注目を集める、あるいは議論を呼ぶ最大の理由は、やはり駆動方式の変更、すなわち長年採用してきたFR(後輪駆動)からFF(前輪駆動)への転換でしょう。BMWといえば「駆けぬける歓び」をスローガンに掲げ、FRならではの素直なハンドリングや前後重量バランスの良さを追求してきたメーカーです。そのため、エントリーモデルである1シリーズがFFを採用したことは、多くのBMWファンや自動車愛好家にとって衝撃的な出来事でした。FF化の主な目的は、エンジンや駆動系をフロントに集約することによる室内空間、特に後席や荷室スペースの拡大と、生産コストの削減にあると言われています。

実際に、新型1シリーズは先代モデル(F20)と比較してリアシートの足元スペースが広がり、ラゲッジ容量も増加するなど、実用性の面では確実に向上しています。しかし、走行性能に関しては、FF化によるネガティブなイメージが先行している側面も否定できません。FR特有の鼻先の軽い回頭性や、アクセルオンで後輪から押し出されるような感覚を好むドライバーにとっては、FFの特性であるアンダーステア傾向や、加速時のトルクステア(ハンドルが左右に取られる現象)が気になる可能性があります。

BMWはこのFFプラットフォームでもブランドらしいスポーティな走りを実現するために、様々なテクノロジー(例えば、ARBと呼ばれるタイヤスリップコントロールシステム)を投入していますが、それでも従来のFRモデルと比較してフィーリングが異なると感じるユーザーは少なくないようです。

この駆動方式の変更は、単に走行性能だけでなく、BMWというブランドイメージそのものにも影響を与えています。FRへのこだわりこそがBMWの個性であり、プレミアム性の一部だと考えていた層にとっては、FF化はブランドの方向転換、あるいはコストダウンのための妥協と受け取られかねません。

もちろん、FFにもメリットは多く、フォルクスワーゲン・ゴルフやメルセデス・ベンツ Aクラスなど、多くのライバルがFFを採用していることを考えれば、市場のトレンドに合わせた合理的な判断とも言えます。

しかし、伝統を重んじるブランドであるBMWだからこそ、この変化に対する反響は特に大きくなっているのでしょう。結果として、従来のBMWファンの一部が離れてしまったり、新規顧客の獲得においてFFであることがネガティブな要素として働いてしまったりする可能性が、「売れない」と言われる一因になっていると考えられます。

BMW自身も、FFプラットフォームでいかに「BMWらしさ」を表現するかに注力しており、試乗すればそのスポーティな味付けに驚く声も少なくありません。しかし、「スペックや理屈ではなく、フィーリングとしてFRが好き」という根強いユーザー層がいることも事実です。このFF化が長期的に見てブランドにとってプラスとなるのか、それともマイナスとなるのかは、今後の市場の評価やモデル展開によって明らかになっていくでしょう。

価格は妥当か? 競合と比較したコストパフォーマンス

- 新型1シリーズの車両本体価格は、エントリーモデルとしては比較的高価な設定。

- メルセデス・ベンツ Aクラスやアウディ A3など、競合プレミアムコンパクトと比較した場合の価格競争力。

- 国産車(例:マツダ3、トヨタ カローラスポーツ)と比較すると、価格差が大きく、ユーザー層が異なる可能性。

BMW新型1シリーズの価格設定も、「売れない」と言われる要因の一つとして挙げられます。エントリーモデルとはいえ、BMWブランドを冠するだけあって、その価格は国産の同クラスのハッチバック車と比較すると高価です。例えば、主力グレードの車両本体価格を見ると、オプションなどを追加していくと支払総額はかなりの金額になります。

この価格帯になると、メルセデス・ベンツ Aクラスやアウディ A3 スポーツバックといった直接的なライバルはもちろん、上位クラスの国産車や、他の輸入車ブランドのモデルも視野に入ってきます。そのため、ユーザーは限られた予算の中で、シビアな比較検討を行うことになります。

競合となるプレミアムコンパクトカーと比較した場合、新型1シリーズの価格設定は決して突出して高いわけではありません。メルセデス・ベンツ Aクラスも同程度の価格帯であり、装備内容やブランドイメージなどを考慮すると、一概にどちらが高い、安いとは言えません。しかし、問題は「価格に見合った価値」をユーザーが感じられるかどうかです。

特に、前述したFF化によって、従来のFRモデルが持っていた「BMWならではの走り」という付加価値が薄れたと感じるユーザーにとっては、現行モデルの価格設定が割高に感じられる可能性があります。また、インテリアの質感や一部の装備に関して、価格に対してやや物足りないといった声も聞かれます。

さらに、国産車と比較するとその価格差はより明確になります。例えば、マツダ3やトヨタ カローラスポーツなどは、デザイン性や走行性能、装備の充実度においても非常に高いレベルにありながら、新型1シリーズよりもかなり低い価格帯から購入できます。

もちろん、BMWというブランドが持つステータス性や歴史、走行性能へのこだわりといった要素は、単純な価格比較だけでは測れない価値を持っています。

しかし、「プレミアムブランドのエントリーモデル」という立ち位置が、価格と提供価値のバランスという点で、ユーザーにとって悩ましい選択を迫っているのかもしれません。特に、実用性やコストパフォーマンスを重視する層にとっては、より安価な国産車や、他の選択肢に目が向きやすい状況と言えるでしょう。

BMWディーラーでは、様々なオプションパッケージや購入プランが用意されており、支払総額を抑える工夫も可能です。しかし、基本的な価格設定が高めであることは、特に初めて輸入車を購入する層や、予算に限りがあるユーザーにとっては、依然としてハードルとなっている可能性があります。この価格設定が、新型1シリーズの販売台数に少なからず影響を与えていることは間違いないでしょう。

好みが分かれる? 新世代のデザイン評価

- 大型化したキドニーグリルや、FF化に伴うプロポーションの変化が特徴。

- 従来のBMWらしいロングノーズ・ショートデッキのFR的デザインからの変化。

- シャープで現代的な印象を持つ一方で、個性が薄れた、あるいは他メーカーに似ているという意見も。

車の購入を決定する上で、デザインは非常に重要な要素です。BMW新型1シリーズ(F40)のデザインは、従来のBMW、特に先代1シリーズ(F20)と比較して大きく変化しました。この新しいデザインに対する評価が分かれていることも、「売れない」と言われる背景にあると考えられます。

最も顕著な変化は、フロントマスクの印象を決定づけるキドニーグリルです。近年のBMWモデルに共通するトレンドとして、新型1シリーズでもキドニーグリルは大型化され、左右が連結したデザインとなりました。これにより、より存在感のある、アグレッシブな表情を手に入れましたが、同時に「大きすぎる」「威圧感がある」といった否定的な意見も聞かれます。

また、FF化に伴い、全体のプロポーションも変化しました。エンジンを横置きにするFFレイアウトでは、構造上、フロントオーバーハング(前輪より前の部分)が長くなりやすく、ボンネットの長さも抑えられがちです。

これにより、従来のFRモデルが得意としていた、ボンネットが長くキャビンが後方に位置する「ロングノーズ・ショートデッキ」というスポーティなプロポーションは薄れました。新型1シリーズは、より一般的なハッチバックスタイルに近づいたとも言え、これが「BMWらしさが失われた」と感じる要因の一つになっています。

サイドビューから見たときの伸びやかさや、リアへ向かって絞り込まれるようなFR特有のフォルムを好んでいたユーザーにとっては、物足りなさを感じるかもしれません。

全体的なデザイン言語としては、シャープなラインや立体的な面構成が用いられ、モダンでスポーティな印象を与えます。LEDヘッドライトやテールランプのデザインも先進的です。しかし、一部では「個性が薄れた」「他のメーカーのハッチバックと見分けがつきにくい」といった声も上がっています。

特に、フロントマスクのデザインは、他のBMWモデルとの共通性が高い一方で、1シリーズならではの独自性という点では、評価が分かれるところでしょう。先代モデルのデザインは、ある意味で癖がありましたが、それがかえって個性として認識されていた側面もあります。

デザインの好みは主観的な要素が強く、万人に受け入れられるデザインというものは存在しません。新型1シリーズのデザインも、現代的で洗練されていると感じる人がいる一方で、従来のBMWのデザインからの変化に戸惑いを感じる人もいる、というのが実情でしょう。

このデザインの変化が、従来のBMWファン層の一部を惹きつけられず、新規顧客の獲得においても必ずしもプラスに働いていない可能性は考えられます。結果として、デザインに対する評価の分断が、販売状況に影響を与えているのかもしれません。

強豪ひしめくコンパクトカー市場での立ち位置

- メルセデス・ベンツ Aクラス、アウディ A3 スポーツバックといった強力なライバルが存在。

- フォルクスワーゲン ゴルフなど、実用性や完成度の高いモデルとの比較。

- 国産プレミアムコンパクト(レクサスなど)や、価格帯の近い他ジャンルの車種(コンパクトSUVなど)も競合となる。

BMW新型1シリーズが属するプレミアムコンパクトカー市場は、非常に競争が激しいセグメントです。最大のライバルとして常に比較されるのが、メルセデス・ベンツ Aクラスです。Aクラスは先進的なインテリアデザインや、対話型インフォテインメントシステム「MBUX」などが高く評価されており、ブランドイメージにおいても強力な存在感を放っています。

また、アウディ A3 スポーツバックも、洗練されたデザインとクワトロ(四輪駆動)システムによる安定した走り、高い質感が魅力です。これらの直接的なライバルと比較された際に、新型1シリーズが明確な優位性や個性を打ち出せているかどうかが、販売を左右する重要なポイントとなります。

特に、新型1シリーズがFF化したことで、走行性能における伝統的なアドバンテージが薄れたと見なされる場合、Aクラスの先進性やA3の質感といった他の要素で比較される場面が増えます。インテリアデザインや装備の充実度、コネクティビティ機能などにおいて、ライバルが一歩先を行っていると感じるユーザーもいるかもしれません。価格帯も近いため、ユーザーは各モデルをじっくり比較検討し、より自分の価値観に合った一台を選ぶことになります。

プレミアムブランドだけでなく、実用性や完成度で定評のあるフォルクスワーゲン ゴルフも無視できない存在です。ゴルフは長年にわたりコンパクトカーのベンチマークとされており、広い室内空間、使い勝手の良さ、バランスの取れた走行性能、そして比較的抑えられた価格設定で、幅広い層から支持されています。

走行性能やブランドイメージよりも、日常での使いやすさやコストパフォーマンスを重視するユーザーにとっては、ゴルフが有力な選択肢となるでしょう。BMWというブランドに強いこだわりがない限り、ゴルフの総合力の高さは大きな魅力です。

さらに、近年では国産のプレミアムコンパクトカー、例えばレクサスブランドのモデルなども選択肢に入ってきますし、同価格帯で購入できるコンパクトSUVの人気も高まっています。ユーザーの選択肢が多様化する中で、新型1シリーズは「BMWのエントリーモデル」として、明確な魅力や個性をアピールし続ける必要があります。

FF化という大きな変化を経て、激戦区であるコンパクトカー市場において、独自のポジションを確立するのに苦労している側面があるのかもしれません。これが、「売れない」と言われる状況を生み出す一因となっていると考えられます。

エンジンラインナップは魅力的か? 性能と燃費をチェック

- ガソリン(118iなど)、ディーゼル(118dなど)のエンジンバリエーションを用意。

- MパフォーマンスモデルとしてM135i xDriveも設定されている。

- 近年のトレンドであるマイルドハイブリッドやプラグインハイブリッドの設定は限定的(あるいは無い)。

車の心臓部であるエンジン。BMW新型1シリーズ(F40)には、いくつかのエンジンバリエーションが用意されていますが、そのラインナップが現在の市場ニーズやトレンドに完全に合致しているかどうかも、販売状況に影響を与えている可能性があります。

日本市場で主力となるのは、1.5リッター直列3気筒ターボガソリンエンジンを搭載する「118i」と、2.0リッター直列4気筒ターボディーゼルエンジンを搭載する「118d」でしょう。118iは軽快な吹け上がりと扱いやすさが特徴で、最高出力は140ps、最大トルクは220Nmを発生します。一方、118dは最高出力150ps、最大トルク350Nmと、ディーゼルならではの力強いトルクが魅力で、燃費性能にも優れています。

これらのエンジンは、日常的な使用においては十分な性能を発揮します。特に118dのトルクフルな走りは、高速道路での巡航や追い越し加速などで余裕を感じさせてくれます。DCT(デュアル・クラッチ・トランスミッション)との組み合わせもスムーズです。しかし、一部のユーザーからは、特にガソリンモデルの118iに関して、もう少しパワーが欲しい、あるいはエンジンフィールに物足りなさを感じる、といった声も聞かれます。

3気筒エンジン特有の振動やサウンドが気になるという意見もあります。競合モデルが多様なパワートレインを用意している中で、選択肢がやや限られている印象を受けるかもしれません。

さらに、ハイパフォーマンスモデルとして「M135i xDrive」が設定されています。こちらは最高出力306psを誇る2.0リッター直列4気筒ターボエンジンと四輪駆動システムを組み合わせ、圧倒的な走行性能を実現しています。

しかし、価格もそれなりに高価になるため、販売の主力となるモデルではありません。一方で、近年の自動車業界のトレンドである電動化、すなわちマイルドハイブリッド(MHEV)やプラグインハイブリッド(PHEV)、完全な電気自動車(BEV)といった選択肢が、現行1シリーズの標準的なラインナップには(少なくとも日本市場では)用意されていません。(※編集部注:最新の情報では、一部モデルでマイルドハイブリッドが導入されている可能性もありますが、主力とは言えない状況です。)

競合のメルセデス・ベンツ Aクラスやアウディ A3には、マイルドハイブリッドやPHEVモデルが設定されており、燃費性能や環境性能を重視するユーザーにとっては魅力的な選択肢となります。

BMWも他のシリーズでは電動化を積極的に進めていますが、エントリーモデルである1シリーズにおいて電動化パワートレインの選択肢が少ないことは、時代の流れにやや乗り遅れている印象を与え、販売面で不利になっている可能性があります。燃費や環境意識の高まりを背景に、電動化モデルを求める声は今後さらに強まると予想されます。

標準装備とオプションの充実度

- 最新の運転支援システム(ドライビング・アシスト)は標準装備またはオプションで選択可能。

- インフォテインメントシステムやコネクティビティ機能も搭載されているが、ライバルと比較してどうか。

- オプションパッケージを選択しないと、やや装備が寂しく感じられる可能性も。

現代の車選びにおいて、安全装備や快適装備、インフォテインメントシステムの充実度は非常に重要な要素です。BMW新型1シリーズ(F40)も、その点では抜かりなく、最新のテクノロジーが投入されています。例えば、衝突被害軽減ブレーキや車線逸脱警告システムなどを含む運転支援システム「ドライビング・アシスト」は、多くのグレードで標準装備またはオプションパッケージとして選択可能です。

これにより、安全性は大幅に向上しています。また、BMWコネクテッド・ドライブなどのコネクティビティ機能も搭載されており、スマートフォンとの連携やオンラインサービスの利用が可能です。

しかし、標準装備の内容を見てみると、グレードによってはやや物足りなさを感じる部分があるかもしれません。例えば、ナビゲーションシステムや特定の快適装備(シートヒーターなど)がオプション扱いになっている場合があります。競合のメルセデス・ベンツ Aクラスなどが、大型ディスプレイや先進的なインターフェースを標準で搭載していることが多いのに対し、1シリーズでは、より充実した装備を求めると、追加のオプション費用が必要になるケースが見られます。車両本体価格がある程度高価なだけに、標準装備のレベルに対する期待値も高くなりがちです。

BMWでは、「デビュー・パッケージ」や「コンフォート・パッケージ」など、人気のオプションを組み合わせたパッケージが用意されています。これらを選択することで、装備を充実させることは可能です。しかし、これらのパッケージを追加すると、当然ながら支払総額はさらに増加します。結果として、競合モデルと比較した場合に、同等の装備レベルを実現するためのコストが割高になってしまう可能性があります。特に、価格を重視するユーザーにとっては、オプション選択が悩ましいポイントとなるでしょう。

インフォテインメントシステムに関しても、BMWのiDriveコントローラーは直感的な操作が可能で評価が高いですが、ディスプレイサイズやインターフェースのデザイン、機能の豊富さといった点で、ライバルのシステムと比較して見劣りすると感じるユーザーもいるかもしれません。特に、音声認識機能やAIを活用した機能などでは、メルセデス・ベンツのMBUXが一歩リードしている印象があります。こうした装備や機能の差が、ユーザーの選択に影響を与え、結果的に「売れない」という評価につながる一因となっている可能性も考えられます。

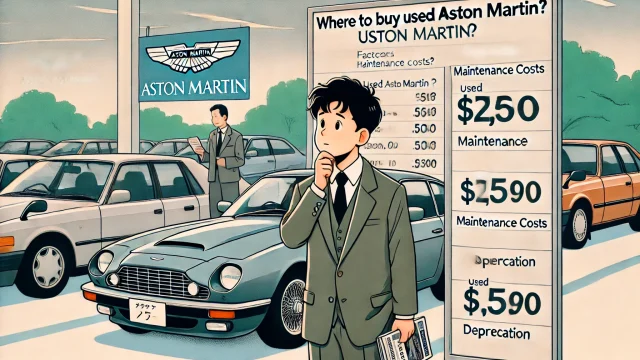

中古車市場での人気と査定額の動向

- 新型モデル(F40)の中古車流通台数は徐々に増えつつある。

- FF化やデザイン変更が中古車市場での人気やリセールバリュー(買取価格・査定額)にどう影響するか。

- 先代FRモデル(F20)の中古車人気と比較してどうか。

新車販売の状況は、中古車市場の動向にも影響を与えます。BMW新型1シリーズ(F40)は、登場から数年が経過し、中古車市場でも徐々に流通台数が増えてきています。しかし、その人気や査定額の動向を見てみると、「売れない」と言われる状況を反映している側面もあるようです。

一般的に、人気車種は中古車市場でも需要が高く、リセールバリュー(再販価値)、すなわち買取価格や査定額が高く維持される傾向にあります。新型1シリーズの中古車価格は、年式や走行距離、状態によってもちろん変動しますが、一部では期待していたほどの高値がついていない、という声も聞かれます。

この背景には、やはりFF化やデザインの変更に対する評価が影響している可能性があります。中古車市場においても、伝統的なFRレイアウトを持つ先代モデル(F20)の人気は根強く、特にMスポーツなどのスポーティグレードや、状態の良い個体は依然として高い需要があります。

これと比較すると、新型(F40)の中古車を探している層は、まだ限定的なのかもしれません。新しいモデルであるにも関わらず、先代モデルの方が中古車市場で活発に取引されている、という状況も一部で見られます。

ただし、中古車市場の評価は時間とともに変化していくものです。新型1シリーズも、市場に出回る台数が増え、その魅力が広く認知されるようになれば、人気や査定額も安定してくる可能性があります。FF化による実用性の向上や、最新の装備といったメリットは、中古車として購入を検討する層にとっては魅力的に映るかもしれません。特に、初めてBMWに乗るユーザーや、ファミリーユースを考えるユーザーにとっては、FRにこだわらず、むしろFFのメリットを評価するケースも考えられます。

現状としては、新型1シリーズの中古車市場での評価は、まだ完全に定まっているとは言えない状況でしょう。新車販売での苦戦が伝えられる中で、中古車としての需要やリセールバリューも、やや伸び悩んでいる可能性があります。これから新型1シリーズの購入を検討している方、あるいは将来的な売却を考えている方は、中古車市場の動向や買取相場を注視していく必要があるかもしれません。一括査定サービスなどを利用して、愛車の価値を定期的に把握しておくことも有効でしょう。

新型1シリーズの真価と購入を考える際の視点

- リアルな声を聞く ユーザーレビューとクチコミ分析

- 自分に合う一台は? グレードとオプション選びのヒント

- 走りはどう変わった? FFでも健在な走行性能をレビュー

- 快適性は十分か? インテリアデザインと居住空間

- 購入後のコストは? 維持費とメンテナンスの実態

- 今後の展開は? モデルライフと将来性

- 手放す時の価値は? 売却時の査定と買取について

リアルな声を聞く ユーザーレビューとクチコミ分析

- 実際に所有している、または試乗したユーザーの評価は賛否両論。

- FF化による走行性能の変化に対する評価(肯定的な意見、否定的な意見)。

- デザイン、内装の質感、装備、燃費など、具体的な満足点と不満点。

「売れない」という声がある一方で、BMW新型1シリーズ(F40)を実際に購入し、満足しているユーザーももちろん存在します。購入を検討する上で、こうしたリアルなユーザーレビューやクチコミを参考にすることは非常に重要です。インターネット上のレビューサイトやSNSなどを見ると、新型1シリーズに対する様々な意見が投稿されています。まず、やはり最も意見が分かれるのは、FF化された走行性能についてです。

肯定的な意見としては、「FFになったことで挙動が穏やかになり、運転しやすくなった」「雨の日や雪道での安定感が増した」「街乗り中心ならFFで十分スポーティ」といった声が見られます。BMWが投入したARB(タイヤスリップコントロールシステム)などの技術により、FF特有のネガティブな挙動がうまく抑えられており、軽快なハンドリングを楽しめると評価する声もあります。

一方で、否定的な意見としては、「やはりFR時代のヒラリとした感覚が薄れた」「コーナーでの限界付近の挙動がアンダーステア寄りになった」「BMWらしいダイレクト感が減った」といった、従来のFRモデルとの比較に基づいた指摘が多く見られます。特に、スポーツ走行を重視するユーザーや、長年のBMWファンにとっては、この変化を受け入れがたいと感じるケースがあるようです。走行性能に関しては、何を重視するかによって評価が大きく分かれると言えるでしょう。

デザインに関しても評価は様々です。大型キドニーグリルや全体のフォルムについて、「モダンでカッコいい」「存在感がある」と好意的に受け止める声がある一方、「グリルが大きすぎる」「先代の方が好きだった」という意見も根強くあります。インテリアについては、「質感が高い」「操作系が使いやすい」といったポジティブな評価がある一方で、「Aクラスなどと比較すると、もう少し華やかさや先進性が欲しい」「プラスチック部品が目立つ部分がある」といった指摘も見られます。装備面では、運転支援システムの充実ぶりを評価する声が多いですが、標準装備の内容やオプション価格については不満の声も聞かれます。

燃費に関しては、特にディーゼルモデル(118d)の経済性の高さを評価するレビューが多く見られます。ガソリンモデル(118i)の燃費も決して悪くはありませんが、突出して良いというわけでもないようです。その他、FF化による後席スペースの拡大や、荷室の使い勝手の向上をメリットとして挙げる声もあります。ユーザーレビューを総合的に見ると、新型1シリーズは、実用性や安定性、最新装備といった面では進化しているものの、従来のBMWが持っていた「走りへの強いこだわり」や「個性的なデザイン」といった部分では、評価が分かれている、というのが実情のようです。これらのリアルな声を参考に、自分の価値観や使い方に合っているかどうかを判断することが大切です。

自分に合う一台は? グレードとオプション選びのヒント

- 主要グレード「Standard」「Play」「Style」「M Sport」などの違いを理解する。

- エンジンの選択(118iガソリン vs 118dディーゼル)のポイント。

- 人気のオプションパッケージ(デビュー・パッケージ、コンフォート・パッケージなど)の内容と選び方。

BMW新型1シリーズ(F40)の購入を具体的に検討する際には、どのグレードやオプションを選ぶかが重要なポイントになります。まず、グレード構成を理解しましょう。日本市場では、基本的な「Standard」に加え、デザインや装備内容によって「Play」「Style」「M Sport」といった複数のグレードが設定されています(時期によって名称や設定は変更される可能性があります)。「Play」は、よりモダンで遊び心のある内外装デザインが特徴です。一方、「Style」は、より洗練された、エレガントな雰囲気を重視したデザインとなっています。「M Sport」は、専用のエアロパーツやスポーツサスペンション、スポーツシートなどを装備し、最もスポーティな内外装と走りを提供するグレードです。それぞれのグレードで標準装備の内容や選択できるオプションが異なるため、まずは各グレードの特徴を比較検討することが大切です。

次にエンジンの選択です。主力となるのは1.5リッターガソリンの「118i」と2.0リッターディーゼルの「118d」です。どちらを選ぶかは、ライフスタイルや走り方の好みによって異なります。「118i」は、車両価格が比較的抑えられており、軽快な走りが楽しめます。街乗り中心で、年間の走行距離がそれほど多くない方に向いているでしょう。一方、「118d」は、車両価格は高めになりますが、力強いトルクと優れた燃費性能が魅力です。高速道路を頻繁に利用する方や、長距離ドライブが多い方、燃料代を抑えたい方にはディーゼルがオススメです。購入時の価格差と、将来的な燃料代や税金の差などを考慮して、トータルコストで判断するのも良いでしょう。

オプション選びも重要です。BMWでは、人気の装備をまとめたパッケージオプションが用意されていることが多いです。例えば、「デビュー・パッケージ」には、ナビゲーションシステムやパーキングアシストなどが含まれている場合があります。「コンフォート・パッケージ」には、オートマチック・テールゲート・オペレーション(電動リアゲート)やシートヒーターなどが含まれることがあります(パッケージ内容は時期やモデルによって異なります)。これらのパッケージは、個別にオプションを選択するよりも割安になることが多いですが、不要な装備まで含まれてしまう可能性もあります。自分の使い方に必要な装備を見極め、無駄のないオプション選択を心がけましょう。

特に、ナビゲーションシステム、運転支援システム(アクティブ・クルーズ・コントロールなど)、快適装備(シートヒーター、電動シートなど)、そしてデザインに関わるアイテム(ホイールのインチアップ、サンルーフなど)は、後から追加することが難しいものも多いので、購入時に慎重に検討する必要があります。ディーラーの担当者とよく相談し、試乗車などで実際の装備を確認しながら、自分にとって最適なグレードとオプションの組み合わせを見つけることが、満足度の高い1シリーズ選びにつながります。

走りはどう変わった? FFでも健在な走行性能をレビュー

- FF化によるハンドリング特性の変化(アンダーステア傾向など)。

- ARB(タイヤスリップコントロールシステム)などの技術がもたらす効果。

- M Sportグレードのスポーツサスペンションやステアリングのフィーリング。

BMW新型1シリーズ(F40)について最も語られる点、それはFF(前輪駆動)化による走行性能の変化です。長年FR(後輪駆動)にこだわり続けてきたBMWだけに、その変化に対する期待と不安が入り混じるのは当然でしょう。実際に試乗してみると、まず感じるのは、FF特有のネガティブな挙動が巧みに抑えられている点です。特に、BMWが新開発したARB(アクチュエーター近接ホイールスリップリミテーション)というタイヤスリップコントロールシステムの効果は大きく、発進時やコーナーからの立ち上がりでアクセルを踏み込んだ際に発生しやすいホイールスリップ(タイヤの空転)や、それに伴うトルクステア(ハンドルが取られる現象)を素早く、かつスムーズに制御してくれます。これにより、FFでありながらも安定したトラクション性能と、比較的素直なハンドリングを実現しています。

しかし、物理的な特性として、FFはフロントに重量物が集中し、前輪が駆動と操舵の両方を担うため、FRと比較するとアンダーステア(コーナーで外側に膨らもうとする傾向)が出やすいのは事実です。新型1シリーズでも、タイトなコーナーを攻め込んだり、限界付近で走行したりするような場面では、FRモデルのような鼻先の軽い回頭性や、アクセルで向きを変えていくような感覚は薄れています。どちらかというと、安定志向で、誰にでも扱いやすいハンドリング特性になったと言えるでしょう。これは、従来のFRモデルのややピーキーな挙動に慣れ親しんだドライバーにとっては物足りなく感じるかもしれませんが、一方で、多くのドライバーにとっては安心感につながるメリットとも言えます。

乗り心地に関しては、グレードによって印象が異なります。標準モデルや「Play」「Style」グレードは、比較的しなやかな足回りで、日常的な快適性は良好です。一方、「M Sport」グレードは、専用のスポーツサスペンションが装備され、車高も低められています。これにより、ロール(車体の傾き)が抑えられ、よりダイレクトでスポーティなハンドリングを楽しむことができますが、路面の凹凸を拾いやすく、乗り心地は硬めに感じられます。ステアリングフィールも、M Sportの方がよりクイックで手応えのある設定になっています。どのグレードを選ぶかによって、走りのキャラクターは大きく変わるため、試乗して好みのフィーリングを確認することが不可欠です。

結論として、新型1シリーズの走行性能は、FF化によって従来のFRモデルとは異なる特性を持つようになりましたが、BMWらしいスポーティな味付けは健在です。ARBなどの先進技術によってFFのネガティブな面は巧みにカバーされており、高いレベルの走行安定性とハンドリングを実現しています。ただし、「駆けぬける歓び」の解釈は、ドライバーによって異なるでしょう。FRならではの感覚を最重要視するのであれば、他のFRモデルを検討する必要があるかもしれませんが、実用性とスポーティな走りを高い次元でバランスさせたいのであれば、新型1シリーズも十分に魅力的な選択肢となり得ます。

快適性は十分か? インテリアデザインと居住空間

- FF化の恩恵による後席スペースの拡大(特に足元)。

- ラゲッジスペース(荷室容量)も先代モデルより増加。

- 内装の質感やデザインに対する評価(ライバル比較)。

BMW新型1シリーズ(F40)がFF(前輪駆動)を採用したことによる最大のメリットの一つが、室内空間、特に後席の居住性とラゲッジスペースの拡大です。FR(後輪駆動)レイアウトでは、プロペラシャフトが車体中央を通るため、センタートンネルが大きく張り出し、後席中央の足元スペースが犠牲になりがちでした。また、駆動系をリアに配置する必要から、ラゲッジスペースの形状にも制約がありました。FF化により、これらの制約がなくなり、新型1シリーズでは後席のニースペース(膝前空間)が約33mm、ヘッドクリアランス(頭上空間)が約19mm拡大(メーカー公表値)され、大人でも比較的ゆったりと座れるようになりました。センタートンネルの張り出しも小さくなり、後席の快適性は明らかに向上しています。

ラゲッジスペース容量も、先代モデル(F20)の360リッターから380リッターへと20リッター増加しました。さらに、後席シートバックを倒せば、最大で1200リッターまで拡大可能で、日常的な買い物から、少し大きな荷物を積む際にも対応しやすくなっています。開口部の形状もスクエアに近くなり、荷物の積み下ろしがしやすくなった点も実用性の向上に貢献しています。コンパクトなボディサイズながら、大人4人が比較的快適に乗車でき、十分な荷物も積めるというパッケージングは、FF化がもたらした大きな恩恵と言えるでしょう。

一方で、インテリアデザインや質感については、評価が分かれる部分もあります。ドライバーオリエンテッドなコックピットデザインはBMWの伝統であり、各種スイッチ類の配置も論理的で操作性に優れています。メーターパネルにはフルデジタルディスプレイが採用され(グレードによる)、先進的な雰囲気を演出しています。しかし、素材の質感、特にダッシュボードやドアトリムの一部に使用されているプラスチック部品などに関しては、価格帯を考えると、もう少し高級感が欲しいという声も聞かれます。最大のライバルであるメルセデス・ベンツ Aクラスが、アンビエントライトや大型ディスプレイを効果的に用いて華やかで先進的なインテリアを演出しているのと比較すると、やや質実剛健、悪く言えば少し地味に感じられるかもしれません。

シートの出来栄えは良好で、特にオプションのスポーツシートはホールド性も高く、長距離ドライブでも疲れにくいでしょう。収納スペースも、ドアポケットやセンターコンソールなどに適切に配置されており、使い勝手は悪くありません。全体として、新型1シリーズのインテリアは、機能的でドライバーが運転に集中できる環境を提供していますが、ライバルと比較した際の「華やかさ」や「高級感」という点では、やや物足りなさを感じる可能性がある、というのが正直なところかもしれません。快適性と質感のバランスをどう評価するかが、選択のポイントになりそうです。

購入後のコストは? 維持費とメンテナンスの実態

- 輸入車であるため、国産車と比較して車検費用や部品代が高くなる傾向。

- 燃費性能(特にディーゼルモデル)は比較的良好。

- BMWサービス・インクルーシブ(BSI)などのメンテナンスパッケージの活用。

BMW新型1シリーズ(F40)の購入を検討する上で、忘れてはならないのが購入後の維持費です。輸入車であるBMWは、一般的に国産車と比較して維持費が高くなる傾向があります。まず、定期的に必要となるのが車検費用です。法定費用(重量税、自賠責保険料、印紙代)は国産車と変わりませんが、ディーラーで車検を受ける場合の点検整備費用や、交換が必要となった場合の部品代は、国産車よりも高額になることが多いです。特に、センサー類や電子制御部品などは高価な場合があり、故障した際の修理費用も考慮しておく必要があります。

オイル交換などの定期的なメンテナンス費用も、使用するオイルがメーカー指定のものであったり、工賃がやや高めに設定されていたりするため、国産車よりもコストがかかる可能性があります。タイヤも、ランフラットタイヤが標準装備されている場合が多く、通常のタイヤよりも価格が高く、交換時の費用負担が大きくなることがあります。こうした維持費の高さは、輸入車全般に言えることですが、特に初めて輸入車を購入する方にとっては、予想以上の負担となる可能性もあるため、事前にしっかりと情報収集しておくことが重要です。

一方で、燃費性能に関しては、新型1シリーズは比較的良好と言えます。特に2.0リッターディーゼルエンジンを搭載する「118d」は、カタログ燃費(WLTCモード)でも優れた数値を記録しており、実際の走行でも燃料代を抑えることが期待できます。1.5リッターガソリンエンジンの「118i」も、極端に燃費が悪いわけではありませんが、ディーゼルほどの経済性はありません。年間の走行距離が多い方は、ディーゼルモデルを選ぶことで、維持費の一部である燃料代を節約できるでしょう。自動車税は、排気量によって決まるため、118i(1.5L)の方が118d(2.0L)よりも若干安くなります。

BMWでは、新車購入時に「BMWサービス・インクルーシブ(BSI)」というメンテナンスパッケージを付帯または購入することができます。これは、一定期間(例:3年間または5年間)、主要なメンテナンス項目(エンジンオイル交換、フィルター交換、点検など)を無償で受けられるサービスです。このパッケージを活用することで、期間中のメンテナンス費用を大幅に抑えることができます。中古車で購入する場合でも、BSIが継承されているか、あるいは延長パッケージに加入できるかを確認すると良いでしょう。維持費全体を考えると、国産車よりは高くなる可能性が高いですが、燃費の良さやメンテナンスパッケージの活用によって、その負担を軽減することも可能です。購入前にディーラーで維持費のシミュレーションをしてもらうなど、具体的なコストを把握しておくことをお勧めします。

今後の展開は? モデルライフと将来性

- 現行モデル(F40)は2019年に登場、モデルライフ中盤に差し掛かる。

- マイナーチェンジ(LCI)によるデザイン変更や装備のアップデートの可能性。

- 次期モデルでの電動化(PHEV、BEV)の導入はあるか?

BMW新型1シリーズ(F40)は、2019年に登場しました。一般的なBMWのモデルライフサイクルを考えると、そろそろモデルライフの中盤から後半に差し掛かる時期と言えます。通常、このタイミングで実施されるのが、LCI(ライフ・サイクル・インパルス)と呼ばれるマイナーチェンジです。マイナーチェンジでは、内外装デザインの一部変更(バンパー形状、ライト類のデザイン変更など)、装備のアップデート(最新のインフォテインメントシステムや運転支援システムの搭載など)、場合によってはパワートレインの改良などが行われることがあります。現行1シリーズに対しても、近いうちにマイナーチェンジが実施される可能性は十分に考えられます。

マイナーチェンジによって、現在指摘されているデザインや装備に関する不満点が解消されたり、新たな魅力が追加されたりするかもしれません。例えば、キドニーグリルのデザインが見直されたり、インテリアの質感が向上したり、マイルドハイブリッドなどの電動化技術がより積極的に導入されたりする可能性もゼロではありません。もし購入を急いでいないのであれば、マイナーチェンジの情報を待ってみるのも一つの選択肢です。ただし、マイナーチェンジによって価格が上昇する可能性もあります。

さらに長期的な視点で見ると、次期型の1シリーズがどのようなモデルになるのかも気になるところです。世界的に自動車の電動化が加速する中で、BMWも電動化戦略「Power of Choice」を掲げ、様々なモデルで電動パワートレイン(PHEV:プラグインハイブリッド、BEV:電気自動車)の選択肢を増やしています。現行1シリーズには、まだ本格的な電動化モデルのラインナップがありませんが、次期モデルでは、PHEVやBEVが設定される可能性は高いと考えられます。あるいは、内燃機関モデルと並行して、全く新しい電動コンパクトモデルが登場する可能性も考えられます(例:i1のようなネーミング)。

現行1シリーズ(F40)がBMWにとってFFプラットフォームを採用した最初の1シリーズであり、ある意味で過渡期のモデルと見ることもできます。このモデルで得られた知見や市場の反応をもとに、次期モデルではさらに完成度を高め、時代の要請に応える形で進化していくことが予想されます。将来的なリセールバリューを考えると、電動化モデルの動向は無視できません。現行モデルを購入する際には、こうした将来の展望も頭の片隅に入れておくと良いかもしれません。

手放す時の価値は? 売却時の査定と買取について

- リセールバリュー(再販価値)は、年式、走行距離、グレード、状態、オプション内容などに大きく左右される。

- 一般的に輸入車は国産車よりも値落ちが大きい傾向があるが、BMWの人気は比較的高め。

- FF化の影響がリセールにどう響くか、先代FRモデルとの比較。

車を購入する際に、将来手放すときの価値、すなわちリセールバリューを気にする方は多いでしょう。BMW新型1シリーズ(F40)の売却時の査定額や買取価格は、様々な要因によって変動します。最も影響が大きいのは、年式と走行距離です。当然ながら、年式が新しく、走行距離が短いほど査定額は高くなります。また、車両の状態(傷や凹みの有無、内外装の綺麗さ、事故歴・修復歴の有無など)も重要な査定ポイントです。日頃から丁寧な運転とメンテナンスを心がけることが、将来の査定額アップにつながります。

グレードやボディカラー、装備されているオプションの内容も査定額に影響します。一般的に、スポーティグレードである「M Sport」は人気が高く、リセールバリューも高くなる傾向があります。ボディカラーでは、定番のホワイト系やブラック系が無難に高い評価を得やすいです。また、ナビゲーションシステム、サンルーフ、レザーシート、人気のオプションパッケージ(コンフォート・パッケージなど)といった装備が付いていると、プラス査定につながる可能性があります。逆に、特殊なボディカラーや、あまり人気のないオプションは、査定額に響かない、あるいはマイナスになる可能性もあります。

輸入車は国産車と比較して、一般的に値落ち(価値の下落)が大きいと言われています。これは、新車価格が高いことや、維持費がかかるイメージ、中古車市場での流通量の差などが理由として挙げられます。しかし、BMWは輸入車ブランドの中でも比較的知名度が高く、人気もあるため、他の輸入車ブランドと比較すればリセールバリューは安定している方だと言えます。問題は、新型1シリーズ(F40)のFF化がリセールにどう影響するかです。前述の通り、中古車市場ではまだ先代のFRモデル(F20)の人気も根強く、FFの新型モデルのリセールバリューが、FRの先代モデルと同等か、それ以上になるかは、現時点では不透明な部分があります。

少しでも高く売却するためには、複数の買取業者に査定を依頼し、比較検討することが重要です。ディーラーでの下取りは手続きが簡単な反面、買取専門店や一括査定サービスを利用した方が、より高い査定額を引き出せる可能性があります。愛車の買取相場を把握し、適切なタイミングと方法で売却することが、損をしないためのポイントです。新型1シリーズのリセールバリューについては、今後の市場動向を注視していく必要がありますが、基本的な査定のポイントを押さえておくことが大切です。

まとめ:新型BMW 1シリーズ 購入判断のポイント

- 新型1シリーズ(F40)が「売れない」と言われる背景には、FF化、価格、デザイン、競合の存在など複数の要因が絡み合っている。

- FF化は室内空間の拡大というメリットをもたらしたが、伝統的なFRの走りを求める層には物足りなさを感じさせる可能性がある。

- 価格設定はライバルと比較して妥当な範囲だが、「価格に見合う価値」を感じられるかは個人の価値観による。

- デザインはモダンだが、大型キドニーグリルやプロポーションの変化については好みが分かれる。

- メルセデス・ベンツ Aクラスなどの強力なライバルが存在し、競争が激しい。

- エンジン性能は十分だが、電動化パワートレインの選択肢が少ない点はマイナス要因となり得る。

- 標準装備はやや物足りない場合もあり、オプション選択で価格が上昇しやすい。

- 中古車市場での評価やリセールバリューは、まだ完全に定まっていない状況。

- ユーザーレビューは賛否両論であり、自分の使い方や好みに合うかを見極めることが重要。

- 走行性能はFFでもBMWらしいスポーティさを維持しているが、FRとは異なるフィーリング。

- 居住性や実用性はFF化により向上している。

- 維持費は国産車より高めだが、燃費やメンテナンスパッケージで軽減可能。

- マイナーチェンジや次期モデルの動向も考慮に入れると良い。

- 売却時は複数の業者に査定を依頼することが高く売るコツ。

こんにちは、車選びアドバイザーの運営者です。今回はBMW新型1シリーズが「売れない」と言われる理由について、様々な角度から掘り下げてみましたが、最後までお読みいただき、本当にありがとうございます。

「売れない」という言葉はセンセーショナルですが、その背景にはFF化という大きな変化に対する戸惑いや、強力なライバルひしめく市場での競争、価格と価値のバランスに対するユーザーのシビアな目線など、色々な要因があることが見えてきたかと思います。

私が個人的に思うのは、新型1シリーズは決して「悪い車」ではないということです。むしろ、FF化によって得られた広い室内空間や実用性の向上は、多くの人にとって歓迎すべき進化のはずです。BMWらしいスポーティな走り味も、形は変われど健在だと感じます。最新の安全装備や運転支援システムも充実しています。

ただ、クルマ選びというのは、スペックや合理性だけでは測れない「フィーリング」や「ブランドへの想い」も大きく影響しますよね。「やっぱりBMWはFRじゃないと!」という強いこだわりを持つ方にとっては、新型1シリーズは選択肢から外れるのかもしれません。それはそれで、一つの正しい選択だと思います。

大切なのは、周りの評価や「売れている/売れていない」という情報に流されすぎず、ご自身のライフスタイル、使い方、そして何よりも「この車が好きか」という気持ちに正直になることではないでしょうか。

ぜひ、実際にディーラーに足を運んで、試乗してみてください。写真やスペックだけでは分からない、ハンドリングの感覚、エンジンのフィーリング、内装の質感、シートの座り心地などを五感で確かめるのが一番です。そして、ライバル車ともじっくり比較検討してみてください。

その上で、「やっぱり新型1シリーズが良い!」と思えたなら、きっとあなたにとって最高のパートナーになってくれるはずです。この記事が、あなたの車選びの少しでもお役に立てたなら、これほど嬉しいことはありません。